身近な感染症:食中毒編①

食中毒とは

① 食中毒の9割は細菌やウイルスが原因

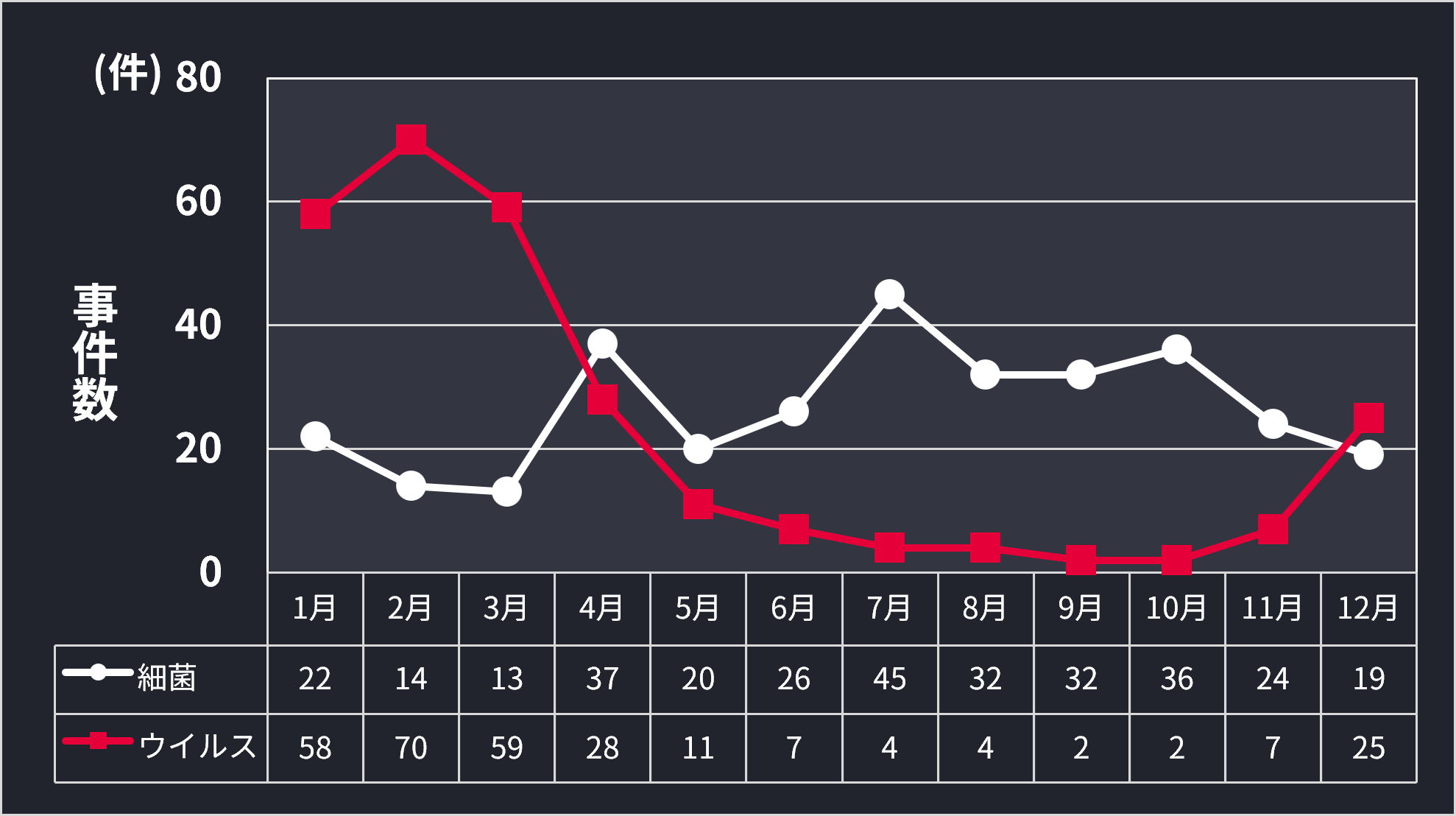

食中毒とは、有害・有毒な微生物や寄生虫 、化学物質、自然毒などが飲食物を通じて体内に入り、腹痛や下痢、嘔吐、発熱などの症状を起こすことを言います。食中毒の原因はさまざまですが、9割は微生物(細菌やウイルス)です。高温多湿となる梅雨期から夏場にかけては細菌の生育にとって都合の良い環境なので、細菌性食中毒が多発します。一方、冬季はカキなどの二枚貝に含まれるノロウイルスなどのウイルスによる食中毒が多くなります。

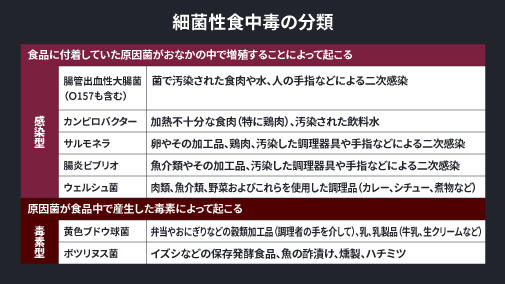

細菌による食中毒の原因菌は、腸管出血性大腸菌(O157、O111)、カンピロバクター、サルモネラ、腸炎ビブリオ、黄色ブドウ球菌、セレウス菌、ウェルシュ菌などさまざまです。原因となる細菌の作用の違いで感染型と毒素型に分けられます。

感染型は、食品に混入した原因菌が腸内で増えて急性胃腸炎症状を引き起こすものです。一方、毒素型は、食品中で原因菌が増殖することにより産生された毒素を食品とともに摂取した結果、嘔吐などの症状を引き起こすものです。例えば、毒素型食中毒菌の代表格である黄色ブドウ球菌は、食品に混入し増殖すると毒素を産生します。この毒素は加熱しても壊れないため、たとえ加熱殺菌しても食中毒症状の発症につながります。

ウイルスが原因の食中毒は、多くがノロウイルスによるものです。ノロウイルスは手指や食品などを介して、口から体内に入ることによって感染し、腸の中で増殖し、嘔吐、下痢、腹痛などを起こします。ノロウイルスに汚染された二枚貝などの食品を十分加熱しないまま食べたり、ノロウイルスに汚染された井戸水などを飲んだりして感染するほか、ノロウイルスに感染した人の嘔吐物や排泄物から二次感染するケースもあります。

② 徹底しよう! 食中毒予防

食中毒菌に汚染された食品は味やにおいの変化で区別することが難しい場合が多いので、何よりも予防することが大切です。細菌による食中毒の予防には、次の三原則が肝心とされています。

1.つけない(洗浄、消毒)

食品や食材についた細菌が手や調理器具を介してほかの食品や食材を汚染することを防ぎます。

2.増やさない(冷却、迅速な調理)

細菌は低温では増えにくいので、食品や食材をなるべく低温で保存します。また、細菌が増える前に食べれば、食中毒の発生を抑えることができます。

3.やっつける(加熱など)

細菌は高温の加熱に弱いものがほとんどです。加熱によって汚染細菌を完全に失活させるためには、十分な温度と時間が必要です。食品だけでなく、使用後の調理器具も洗浄後に熱湯によって加熱殺菌することが有効です。

一方、ウイルスの場合は食品中では増えないので「増やさない」は、当てはまりません。「1.つけない」「2.やっつける」に「3.持ち込まない」「4.ひろげない」を加えた4原則を守ることが大切です。

3.持ち込まない

調理者などがウイルスに感染した場合には、調理場内に入らないことが必要です。日頃から健康状態を把握し、嘔吐や下痢の症状がある場合などは調理を行わないようにしましょう。

4.ひろげない

ウイルスが食品に付着しないよう、こまめな手洗いを行いましょう。また、布巾やまな板、包丁などの調理器具は、洗剤でよく洗った後、熱湯消毒を定期的に行いましょう。

いずれの方法も、実施が不完全な場合には残存した細菌や毒素、ウイルスにより食中毒につながります。腸管出血性大腸菌O157やノロウイルスなどでは、きわめて少量の菌やウイルスによって食中毒が発生することが知られています。

【参考資料】

1) 厚生労働省 食中毒統計資料(2024年)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/04.html(2025年7月時点)

2) 政府広報オンライン―食中毒予防の原則と6つのポイント

https://www.gov-online.go.jp/featured/201106_02/(2025年7月時点)