ビブリオ パラヘモリティクス

| 学名 | Vibrio parahaemolyticus |

|---|---|

| 分類 | Pseudomonadota 門 Gammaproteobacteria 綱 Vibrionales 目 Vibrionaceae 科 |

| 通称 | 腸炎ビブリオ |

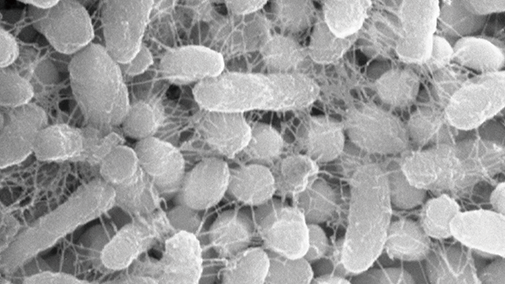

| 形状 | 桿菌 |

| 分布 | 沿岸海水、海産魚介類 |

| 発見 | 1951年 |

| 発見者 | 藤野ら(日本) |

腸炎ビブリオとは

腸炎ビブリオは、日本人によって発見された食中毒原因菌です。1950年10月に大阪南部で、シラスによる食中毒事件が起こりました。この事件では患者数は272名にのぼり、20名の死者が出る大惨事となりました。大阪大学の藤野恒三郎教授は、原因となったシラスから新しい菌を発見しました。藤野教授が「ふとっちょで真っ直ぐで、よく動き回る」と表現したこの菌は、牛の肺炎を起こすパスツレラ属の病原菌に非常によく似ていることなどから、最初はPasteurella parahaemolytica ;パスツレラ パラヘモリティカと命名されました。その後横浜で、きゅうりの漬物が原因で食中毒が起き、原因菌はシュードモナス エンテリティス(腸炎という意味)と命名されました。2つの菌をよく調べた結果、これらは同じ種の菌で、ビブリオ属に分類されることがわかりました。そして1963年に現在の和名、腸炎ビブリオという名前が提唱され、翌年に厚生省(当時)による統計調査等に用いる正式名称として公示されました。1974年には細菌分類学のバイブルといわれるBergey's Manual of Determinative Bacteriology(バージェイ細菌分類マニュアル)の第8版にVibrio parahaemolyticusとして記載されました。

腸炎ビブリオ食中毒

腸炎ビブリオは通性嫌気性で、海水域、特に陸地から栄養補給を受ける海域や汽水域に生息しています。腸炎ビブリオ食中毒は海産魚介類によるものが多く、主に6~9月の夏季に発生します。海産物をよく食べる日本では、腸炎ビブリオ食中毒は1990年代まで最も頻度の高い食中毒の1つでした。しかし2001年に食品衛生法が一部改正されて腸炎ビブリオの規格基準が設けられ、流通過程での低温管理などが徹底されるようになったことで発生数は減少し、近年ではほとんど見られなくなりました。腸炎ビブリオに感染すると、下痢や腹痛が起き、時に粘血便が混じることもあります。食中毒を予防するためには、生の魚介類を常温に放置しないことが重要です。また、腸炎ビブリオは真水や高温に弱いので、生魚を真水でよく洗浄し、十分に加熱調理することで、感染を予防することができます。

出典

Sakazaki Y et al. Japanese Journal of Medical Science and Biology. 16(4):161-188.(1963)

厚生労働省 食中毒 統計資料 (2023年6月時点)

(2023年6月時点)

“ビブリオ パラヘモリティクス”の関心度

「ビブリオ パラヘモリティクス」の関心度を過去90日間のページビューを元に集計しています。

3か月前

今日

菌の図鑑関心度ランキング

-

- 2位

- バチルス セレウス

-

- 10位

- カンピロバクター ジェジュニ