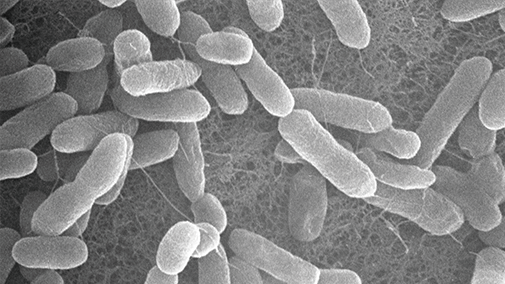

サルモネラ エンテリカ

| 学名 | Salmonella enterica |

|---|---|

| 分類 | Pseudomonadota 門 Gammaproteobacteria 綱 Enterobacterales 目 Enterobacteriaceae 科 |

| 通称 | 腸炎菌 |

| 形状 | 周毛性桿菌 |

| 分布 | ヒト、温血動物、排泄物、下水など |

| 発見 | 1888年 |

| 発見者 | A. ゲルトネル(ドイツ) |

菌の発見

サルモネラが発見されたのは1885年で、豚コレラ菌を発見した学者であるサーモンの功績を称えてつけられたのがサルモネラという名前のはじまりです。しかしサルモネラが食中毒菌として世界ではじめて認められたのは、1888年ゲルトネルが、屠殺した病牛の生肉を食べて急性胃腸炎という食中毒を起こした人から分離したのが最初です。この菌が腸炎菌であり、発見者の名前をとって、ゲルトネル菌とも呼ばれています。

菌の分類

サルモネラの分類は混乱が大きく頻繁に変更されていますが、現在では2菌種から構成され、さらに6亜種に分類されています。現在の分類では腸炎菌は、サルモネラ エンテリカ サブスピーシーズ エンテリカ セロバー エンテリティディスと命名されています。腸炎菌以外にも、サルモネラ チフィムリウム(ネズミチフス菌)、サルモネラ ダブリンなどがヒトのサルモネラ食中毒の原因菌となります。

サルモネラ食中毒

わが国ではかつて肉類の生食や加熱不十分な肉類によるネズミチフス菌を原因菌とする食中毒が多発していましたが、1989年以降、卵や鶏肉による腸炎菌を原因とする食中毒が急増しています。サルモネラは、自然界においてさまざまな動物の消化管内に常在菌として存在しており、また感染した細胞の中で増殖できる細胞内寄生菌といった特徴を持っています。そのため、ニワトリの消化管内に寄生した腸炎菌による卵の殻の汚染ばかりでなく、黄身や卵白に混ざることによって鶏卵が汚染されていることもあります。

腸炎菌による食中毒の主な症状は、腸に感染した菌が原因となる、嘔吐、水様性下痢や、発熱(高熱)などで、抵抗力のない者では重症化することがあります。腸炎菌は100個以下の菌が口から入っても発症することがあることから、予防方法としては、食品の加熱、肉・魚などはなるべく生食を避け十分に加熱する 、鶏卵は割ったままの状態で置かないことなどが重要です。

(2023年6月時点)

“サルモネラ エンテリカ”の関心度

「サルモネラ エンテリカ」の関心度を過去90日間のページビューを元に集計しています。

3か月前

今日

菌の図鑑関心度ランキング

-

- 4位

- バチルス セレウス